最終更新日: 13/05/2025, ミゲル・ロヨ医師, 登録番号: 10389. 脳神経外科医、神経内科医

定義

頭蓋底陥入症は、最も頻繁に見られる大後頭孔から頸椎-大後頭孔の奇形で、しばしば頸部延髄領域の神経機能不全が見られます。これは、大後頭孔骨周囲が後頭蓋窩内部に陥入し、その容積が減少、頭蓋底が通常とは反対の杯状の形状になります。

大後頭孔は通常小さく、変形し、頭蓋腔内で上向きに変位しています。斜台は高く、環椎は未発達で、非対称であることがあり、通常は後頭骨に付着しています。歯突起と軸椎は正常な位置から前方および上方に突出し、脊柱管に侵入しています。頭蓋底陥入症は、アーノルド・キアリI型症候群と関連していることが多く、頻度は下がるものの脊髄空洞症を伴うこともあります。

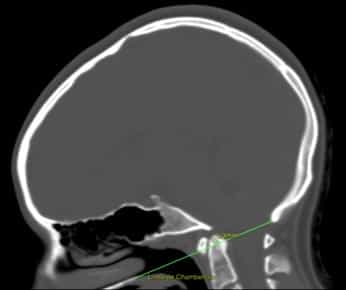

図1 頭蓋底陥入症。頭部CTの大後頭孔後下縁と硬口蓋後縁を結ぶChamberlain線が歯突起先端を通る必要がありますが、画像上では5,3cm突出しています。

症状

頭蓋底陥入症の約半数は無症状ですが、残りの半数は神経系に副作用を及ぼす可能性があります。主な症状は、頭の前傾傾向を伴う首の短縮、過伸展、斜頸、頸部の可動域制限、頸部-後頭部の痛みなどです。神経学的症状は、筋力の低下と痙縮、歩行の不安定さ、感覚障害および段階的な感覚消失といった頸髄上部の圧迫によって起こるものです。また、慢性的な頭蓋内圧亢進に関与している可能性があります。

頭部CT検査

頭蓋底陥入症の診断と経過観察のために、頭部CT検査または頭頸部(側面)のX線が行われます。診断はMRI検査を通して行われることもありますが、その後の経過観察は、CT検査またはX線検査が有効です。

診断方法は、両乳突線を結ぶFischgold-Metzger線および両乳突起痕を結ぶFischgold-Metzger線といったFischgoldの測定、または現在最も使われているMc Gregor線やChamberlain線などで行われます(図1)。

原因

-従来の見解:

- 特発性頭蓋底陥入症は先天的奇形から起こると考えられ、頭蓋骨縫合早期癒合症が原因という見解。

- 二次性頭蓋底陥入症は、関節リウマチ、副甲状腺機能亢進症、骨ページェット病、骨形成異常症、くる病などの病気が関連して起こるという見解。

-当研究所の治療計画「終糸システム®」による見解

頭蓋底陥入症で観察される変形は、胎児期における脊髄と脊柱を含む中枢神経系間の成長の非同期という先天的なメカニズムが原因です。これにより、異常な脊髄牽引が発生し、尾骨から終糸によって頭蓋部に伝達されます。この牽引力がより強くより早く発生するほど、頭蓋底陥入症の症状に大きく影響を与えます。

頭蓋底陥入症は、アーノルド・キアリI型症候群、特発性脊髄空洞症、特発性脊柱側弯症、および後頭部接合部の関連奇形(これらは全て終糸病からくるもの)と同様に、過緊張にある終糸によって生じる異常な脊髄牽引の原因を共有しています。

リスク要因

T頭蓋底陥入症のリスク要因は、以下の通りです。

遺伝: 異常な緊張終糸によって起こる脊髄牽引(当研究所では終糸病と定義)が頭蓋底陥入症を引き起こします。生まれつきのもの(先天性)であり、家族間で遺伝します。全神経系にかかる牽引は、すべてのヒト胚で起こっており、程度の差はあっても影響を与えており、その程度や形は様々です。

合併症

頭蓋底陥入症の合併症は、脊髄牽引の程度や、大後頭孔付近に生じる力学的衝突によって異なり、この力学的衝突は、脊髄と脳幹部間の牽引の程度に影響を与えます。

- 生活の質の低下: 頭蓋底陥入症において、斜頸、頸部の可動域制限、頸部-後頭部の痛み、筋力の低下と痙縮、歩行の不安定さ、感覚障害および感覚消失が慢性化し、患者の病状が徐々に悪化し、日常生活が制限されます。

- 慢性疼痛:頭蓋底陥入症によって引き起こされる頭痛や疼痛は、抗炎症剤や鎮痛剤などの薬物治療では効果が得られない場合が多く、ペインクリニックなどで集中的に治療を受ける必要があります。

- 突然死: 力学的衝突が生じるところは脳幹部の心拍数-呼吸機能を司るところで、圧迫されることによって睡眠時の呼吸異常、例えば睡眠時無呼吸症候群や突然死などを引き起こします。よって、早期診断・早期治療が重要な病気です。.

治療法

頭蓋底陥入症の治療法として従来行われるのは、大後頭孔減圧術といわれる外科治療です。外科治療が適用になるのは症状が見られる患者さんで、病気の悪化によって命にかかわる場合などに適用されます。

一方、当研究所のロヨ医師が発表した博士論文によって、頭蓋底陥入症などの原因が、脊髄の末端にある終糸が全神経系を下に引っ張っているためだと明らかになったことで、1993年から外科治療によって終糸を切断し病気の原因を取り除く、終糸切断手術という新しい治療法が生み出されました。当研究所で行われている終糸切断手術は、身体に負担の少ない手術であり、病気の症状の有無に関わらず手術が行われ、病気の進行を阻止できます。

終糸システム®適用での終糸切断手術

メリット

1. 頭蓋底陥入症およびその他の関連疾患の原因を取り除くことができる。

2.突然死のリスクを伴う力学的衝突を取り除くことができる。

3. 終糸システム®適用での終糸切断手術(1500名以上の患者さんに適用)における後遺症および死亡率は0%。

4. 身体への負担が少ない低侵襲治療のため、手術時間は約45分、短期入院、局所麻酔、術後の制限なし。

5. 症状の改善と頭蓋底陥入症の進行を阻止することができる。

6. 頭蓋底陥入症に関連した小脳扁桃の圧迫によって起こる水頭症を回避できる。

7. 全神経系の血液循環が改善され、認知機能の改善につながる。

デメリット

1. 仙骨部の小さい切開と、その切開部の血腫と感染症の恐れ。

2. 痙縮の改善によって、筋力の低下を感じることがある。

3. 感覚の改善によって、異常な感覚や痛みを感じることがある。

4. 脳血流の改善によって脳が活性化し、術後1年は感情の起伏が激しくなることがある。

大後頭孔減圧術

メリット

1. 病気による突然死を防ぐことができる

2. 手術によって症状が改善することがある。

デメリット

1. 病気の原因は取り除けない。

2. 死亡率は0,7%〜12%で、病気自体の死亡率よりも手術による死亡率のほうが高い。

3. 身体への負担が大きい手術であり、後遺症が残る可能性がある。

4. 症状は少ししか改善されず、改善したとしても平均10年で症状の悪化が見られる。

5. 神経障害(損傷部位による):片側不全麻痺:0,5%〜2,1%、視界異常:0,2%〜1,4%、言語障害:0,4%〜1%、感覚障害:0,3%〜1%、歩行困難:10%〜30%

6. 神経障害や神経悪化につながる術後の脳内出血(硬膜外あるいは脳実質内):0,1%〜5%

7. 脳梗塞や脳浮腫の発生(経過や状況による):5%にまで及ぶ

8. 感染症(脳膿瘍や無菌性−敗血症髄膜炎):0,1%〜6,8%

9. 脳幹損傷による血行動態の異常

10. ガス寒栓症(座位手術に因る)

11. 髄液の漏れ(髄液瘻):3%〜14%

12. 術後水頭症

13. 気脳症

14. 術中の体位が原因で起こる四肢不全麻痺

終糸切断手術の成果

バルセロナキアリ奇形&脊髄空洞症&脊柱側弯症研究所の独自の治療計画、終糸システム®を適用して終糸切断手術を行い、現在までに1500名以上の終糸病および神経頭蓋脊柱症候群の患者さんが治療を受けられました。終糸切断手術の目的は、病気の進行を止め、頭蓋底陥入症による神経学的症状によってこれ以上生活の質を低下させないようにすることです。

参考文献

- Dr. Miguel B. Royo Salvador (1996), Siringomielia, escoliosis y malformación de Arnold-Chiari idiopáticas, etiología común (PDF). REV NEUROL (Barc); 24 (132): 937-959.

- Dr. Miguel B. Royo Salvador (1996), Platibasia, impresión basilar, retroceso odontoideo y kinking del tronco cerebral, etiología común con la siringomielia, escoliosis y malformación de Arnold-Chiari idiopáticas (PDF). REV NEUROL (Barc); 24 (134): 1241-1250

- Dr. Miguel B. Royo Salvador (1997), Nuevo tratamiento quirúrgico para la siringomielia, la escoliosis, la malformación de Arnold-Chiari, el kinking del tronco cerebral, el retroceso odontoideo, la impresión basilar y la platibasia idiopáticas (PDF). REV NEUROL; 25 (140): 523-530

- M. B. Royo-Salvador, J. Solé-Llenas, J. M. Doménech, and R. González-Adrio, (2005) “Results of the section of the filum terminale in 20 patients with syringomyelia, scoliosis and Chiari malformation“.(PDF). Acta Neurochir (Wien) 147: 515–523.

- M. B. Royo-Salvador (2014), “Filum System® Bibliography” (PDF).

- M. B. Royo-Salvador (2014), “Filum System® Guía Breve”.

終糸病

ロヨ医師の研究を基に発表された博士論文(1992)の結果、頭蓋底陥入症、アーノルド・キアリI型症候群、脊髄空洞症、脊柱側弯症、扁平頭蓋底、歯突起後屈、脳幹のよじれなどの原因不明と考えられていたものが、「終糸病」という脊髄と全神経に対する牽引から起こっていることが明らかになりました。この牽引が選定性のものでない場合は、「神経頭蓋脊柱症候群」に分類されます。

終糸病において、全神経系にかかる牽引はすべてのヒト胚で起こっており、程度の差はあっても影響を与えており、その程度や形は様々です。椎間板ヘルニア、脳小血管病、椎間関節症、バーストラップ病、線維筋痛症、慢性疲労、夜尿症、尿失禁、下半身の筋力低下などの原因も終糸病に付随しています。終糸病の正確な診断、治療、術後の経過観察などを明確にするため、独自の治療計画「終糸システム®」を立案しました。